科室新闻

北京世纪坛医院肥胖与代谢病中心联合急诊科开展急救技能强化培训

为进一步强化北京世纪坛医院医护团队在围手术期应对突发事件的应急处置能力,夯实急救技能基础,3月7日7:30,肥胖与代谢病中心携手急诊科开展心肺复苏(CPR)与电除颤(AED)专项技能培训及情景演练。培训特别邀请急诊科于松松副主任医师进行全程专业指导,科室全体医护人员积极参与。培训采用“理论讲解+实操练习+考核评估”的全链条培训模式,确保每一位医护人员都能切实掌握相关技能,全方位、切实有效地筑牢患者安全防线。

理论精讲:聚焦减重患者急救特殊性

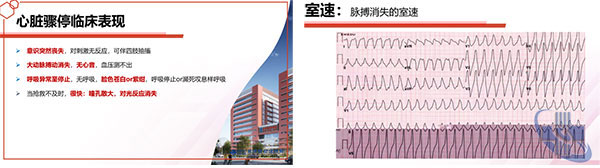

培训伊始,于松松医生以《肥胖患者围术期急救要点》为主题展开理论授课。他结合国内外最新指南和临床案例,重点分析了减重患者因体脂率高、胸廓活动度受限、合并代谢性疾病等因素对急救效果的影响。“对于BMI≥40的肥胖患者,传统CPR按压深度需增加至6-7cm,但需警惕肋骨骨折风险;除颤时电极板应避开脂肪堆积区域,采用前后位放置更有利于电流传导。”于医生通过动态解剖图示和视频演示,深入浅出地讲解了技术难点。

现场还针对减重外科常见场景——如术后患者突发室颤、麻醉恢复期呼吸抑制等危急情况,梳理了从识别、呼救到实施抢救的全流程标准化操作规范。护理团队认真记录要点,并就气道管理、团队分工等细节展开热烈讨论。

情景演练:实战模拟 锤炼团队协作

理论培训后,参训人员移步技能培训室开展分组演练。急诊科团队特别设置了“术后患者突发室颤”和“病房跌倒后心脏骤停”两个高仿真场景,采用模拟人实时反馈按压深度、频率及通气效果。

在“室颤抢救”环节,护理团队迅速响应,高效启动应急系统:值班护士第一时间上前,精准判断患者意识、呼吸状况以及颈动脉搏动情况,同时大声呼叫支援。紧接着,责任护士迅速推来除颤仪,熟练地为患者粘贴电极片。第三名护士立即对患者展开持续的高质量胸外按压,在此过程中,及时将患者体位调整至平卧位;若遇到肥胖患者,则迅速在其背部加垫硬板,以保障按压效果。

于松松医生在现场密切关注操作过程,适时叫停,纠正常见误区:“当患者体形肥胖时,施救者务必跪立在床旁脚踏板上,借助自身身体重力来提升按压效率,这样才能更好地达到抢救效果。另外,除颤后必须立即恢复按压,千万不能让按压中断超过10秒,否则会严重影响抢救时机。”

演练中还创新引入“角色轮换”机制,每位护士需在不同场景中承担指挥、操作、记录等职责。护士长现场点评:“通过角色互换,发现部分低年资护士对除颤仪操作流程不熟练,后续将针对性加强培训。”

技能考核:以考促学 筑牢质量根基

为确保培训效果落地,所有参训人员需通过“单人CPR+电除颤操作考核”及“团队急救配合考核”。考核采用“双盲评审制”,由急诊科专家与科室高年资护士共同打分,重点评估按压深度、通气比例、除颤时机及团队衔接流畅度。

“80%的医护人员首次考核即达到优秀标准,但部分人员在连续按压后出现力度衰减,这说明体能训练仍需加强。”于松松医生在总结会上提出改进建议。科室随即宣布启动“急救技能强化月”计划,将每周开展晨间10分钟按压训练,并纳入季度绩效考核。

以训促改:构建患者安全长效机制

“减重手术患者常合并高血压、睡眠呼吸暂停等基础疾病,术后风险防控容不得半点松懈”,肥胖与代谢病中心主任阿民布和在总结中强调,“此次跨科协作不仅提升了单兵作战能力,更优化了急救流程中的科室衔接机制。”

培训后,科室进一步完善了急救设备管理清单,在病区增设AED定位标识,并计划与急诊科建立“急救绿色通道”响应机制。参训医生护士纷纷表示收获颇丰,学习掌握了针对肥胖患者的按压手法和体位管理技巧,面对突发情况能够采取更专业、精准的应对举措,更好地护航患者生命!