血管狭窄、闭塞介入治疗

发表日期:2006-09-15

来源:介入治疗科 作者:刘福全 本页责编:原驰

阅读:

|

|

|

|

动脉狭窄或闭塞性病变主要引起供血区域或器官的缺血坏疽,严重者可危及生命,较轻者可无临床症状,其临床表现与狭窄或阻塞部位和程度相关。动脉造影为动脉狭窄或闭塞性疾病诊断的金标准,可清楚地显示动脉狭窄或闭塞的部位、范围和程度,狭窄后扩张及其周围侧支循环等征象。动脉狭窄或阻塞性疾病的介入治疗主要为局部动脉内药物灌注术(溶栓、解痉或血管扩张药物等)、经皮腔内血管成形术(PTA)和血管内支架置入术等。

一.主动脉狭窄或闭塞

主动脉狭窄或闭塞是一种危害性很大的临床难治病症,常见病因主要有:

q 先天性主动脉发育不良,如主动脉缩窄等;

q 动脉粥样硬化;

q 多发性大动脉炎;

q 外科手术后复发的主动脉狭窄、闭塞。

临床上常常引起狭窄或闭塞段血管远端脏器缺血损害,既往外科手术对患者创伤大,死亡率及并发率高,如今大部分已被介入治疗即经皮腔内血管成形和内支架置入术所替代。

适应症:

q 经导管局部溶栓术适应症:主动脉闭塞及怀疑有急性血栓形成者。

q 经皮腔内血管成形术(PTA)适应症:

·主动脉局限性狭窄或经其它介入治疗后已开通的病变;

·外科术后吻合口狭窄或移植血管狭窄;

·内支架植入前的预扩张。

q 内支架植入术的适应症:

·主动脉节段性狭窄经PTA治疗效果不佳或术后复发;

·PTA治疗发生内膜剥脱、主动脉夹层或闭塞者;

·主动脉弥漫性狭窄;伴有慢性附壁血栓,PTA治疗可能导致血栓脱落。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病150余例。 |

|

|

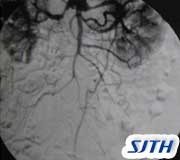

治疗前

|

治疗后

|

主动脉血栓性闭塞的局部溶栓治疗

|

|

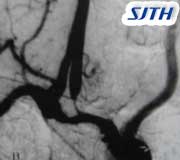

治疗前

|

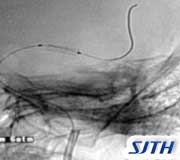

球囊扩张

|

|

治疗后复查

主动脉发育不良闭塞球囊扩张成形术

|

|

二.脑血管病变

q 颅外颈动脉狭窄

病因主要有动脉粥样硬化、糖尿病、大动脉炎及纤维肌性发育不良等。临床表现主要为头和眼的缺血症状,如头晕、头痛、昏厥、一过性黑朦、失明等,是造成脑卒中引起人类死亡重要原因。颈动脉狭窄传统外科治疗并发率较高,目前经皮颈动脉血管内支架成形术的应用大大提高该病的治愈率。体检时常可发现颈动脉血管杂音、颈动脉搏动减弱或消失、视网膜缺血等。

太阳成集团tyc7111cc们临床常用的是BNC(北京神经病学学术沙龙)脑血管病临床指南:直径狭窄率≥70%的症状性狭窄,具备手术指征。狭窄的率的测量通常采用NASCET方法,即:[1-(远端正常血管直径-狭窄段最窄直径)/近端正常血管直径]×100%。

适应症:

·动脉硬化性、糖尿病性颈动脉狭窄;

·外伤性、医源性颈动脉狭窄;

·颈动脉夹层动脉瘤;

·颈动脉血栓闭塞脉管炎;

·颈动脉内膜纤维组织形成不良;肿瘤压迫性颈动脉狭窄;

·内膜切除术治疗后再狭窄者。除严重心、脑功能衰竭者外,支架治疗无绝对禁忌证。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病560余例。

|

|

右颈总动脉狭窄

|

治疗后

|

|

左颈内动脉狭窄

|

支架植入后

| |

|

|

|

|

|

|

q 颅内动脉瘤

颅内动脉瘤是危害人类健康的主要疾病之一。动脉瘤出血可占蛛网膜下腔出血(SAH)的77.2%

,SAH后三个月死亡率达36%,严重致残达18%。血管内介入治疗技术的发展,为颅内动脉瘤的治疗提供了新的治疗手段,目前血管内介入治疗已成为绝大多数颅内动脉瘤的首选治疗手段。通过血管内介入治疗动脉瘤多采用可脱性球囊、游离微弹簧圈、机械和电解可控性微弹簧圈等进行栓塞,使颅内动脉瘤治疗效果和成功率较前得到大幅度提高。

Hunt评级标准:

0级:未破裂的动脉瘤,有或无神经系统症状与体征。

一级:无意识障碍,轻微头痛,颈项有强硬,无神经系统功能障碍。

二级:无意识障碍,中度头痛,颈项有强硬,有轻偏瘫及颅神经障碍。

三级:轻度意识障碍,颈有强硬,神经功能障碍同二级。

四级:中度意识障碍或昏迷,明显偏瘫,可有去大脑强直和明显生命体征紊乱。

五级:深昏迷,有去大脑强直,濒死状态。

目前用于临床上的治疗颅内动脉瘤的方法是直接手术夹闭和血管内栓塞治疗。选择何种方法来处理动脉瘤也是神经介入医生和神经外科医生争论的问题。最近,国际蛛网膜下腔出血动脉瘤实验协作组(1AST)报告7~8年的关于破裂动脉瘤外科夹闭和血管内弹簧圈栓塞治疗的国际多中心前瞻性随机实验的结果,2143例同时符合手术和介入治疗指征的囊状动脉瘤患者随机分组进行手术夹闭(1070例)与血管内弹簧圈栓塞治疗(1073例),结果表明在急性破裂动脉瘤患者中,血管内治疗组治疗后一年时患者无残疾存活的转归显著优于手术组,而再出血率两组间差异无显著性,并且认为血管内治疗是存活组动脉瘤的最佳选择;对破裂或未破裂动脉瘤,接受手术者较介入治疗者生活不能自理或死亡的危险性更高;对于因临床或解剖原因不适合行血管内介入治疗的那部分患者应进行手术治疗。此实验组原计划随机治疗的病例数为2500例,但由于已得出了比较可靠的结论,如继续进行随机性治疗,则有勃于医学伦理,对于两种方法均适合者,应优先选择血管内介入治疗。这些结果解决了两者的争论,对于血管内介入治疗颅内动脉瘤是一有力的促进,有人称此为颅内动脉瘤血管内介入治疗的新时代”。在欧洲80%的动脉瘤采用血管内介入治疗。

v 动脉瘤腔填塞术:可达到永久性闭塞动脉瘤腔的目的,适合各部位的窄颈囊状动脉瘤。该技术的注意点:

·微导管的塑形,有一个合理的塑形可保证顺利进入动脉瘤囊内,并在送入弹簧圈时不退出,目前采用双弯塑形是一个良好的方法;

·编篮技术,即送入第一个弹簧圈时应编织成篮,且此篮既不能向外挤压瘤腔,也不能太小在瘤腔内不固定,这要在送入第一个弹簧圈前做好动脉瘤各种数据的测量才能达到此目的;

·最后送入的弹簧圈要合适,才能保证有良好的栓塞效果;

·采用横向成篮、篮外填塞及分部栓塞技术等可有较好的效果。需要说明的是,使用一般微弹簧圈,即使是致密填塞动脉瘤,弹簧圈占动脉瘤腔的实际体积也不过37%。

颅内动脉瘤栓塞术的适应症:

·未出血的囊状动脉瘤,如脑基底部、基底动脉末端、基底动脉干、眼动脉的动脉瘤;

·颅内囊状动脉瘤破裂出血,病情属Hunt一二级;Hunt三级四级的应在脑血管发生痉挛前行栓塞术;

·颅内或颈内动脉颈段巨大动脉瘤,颈内动脉海绵窦段或后交通囊状动脉瘤;

·颈内动脉岩段巨大动脉瘤;

·一侧椎动脉巨大动脉瘤;

·基底动脉末端巨大动脉瘤;

·两侧椎动脉巨大动脉瘤。

v 载瘤动脉闭塞术:该技术是颅内动脉瘤的重要治疗方法之一,适用于手术无法夹闭又不能进行介入栓塞的颈内动脉系统梭形动脉瘤、巨大动脉瘤、宽颈动脉瘤,特别是颈内动脉海绵窦段的巨大动脉瘤。使用此技术时应充分了解Willis环的交通情况,最好进行颈内动脉球囊闭塞试验,栓塞材料为可脱球囊或弹簧圈,并且此方法也适用于既不能囊内栓塞也不能手术夹闭的椎基底动脉瘤。

v 血管内支架技术:当宽颈动脉瘤或梭形动脉瘤单纯用弹簧圈栓塞不可行时,应用内支架置入术,再经支架网孔送入微导管至动脉瘤囊内放置弹簧圈或液体栓塞材料,这样既可闭塞动脉瘤腔又可使栓塞物不逸出至载瘤动脉内,是一种行之有效的方法。对于颅外段的动脉瘤置人覆膜支架可闭塞动脉瘤,临床效果良好。

v 其他技术:如Remodeling技术,采用双侧股动脉置管,微导管送至动脉瘤腔,另一侧置人不叮脱球G对瘤颈重新塑形,送入微弹簧圈稳定在动脉瘤内,栓塞满意后撒出球囊。另外尚有Trispan弹簧圈,也可安全有效地治疗宽颈动脉瘤。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病380余例。 |

|

|

图1

|

图2

|

|

注:男患,突然偏瘫1小时。造影可见图1:左侧椎动脉分支动脉瘤形成,正常小脑部分动脉缺如;图2:弹簧圈栓塞后,动脉瘤消失,临床症状基本恢复。 |

|

图1

|

图2

|

|

注:男患,突然神志不清,入院急诊造影可见图1:左侧大脑中动脉起始处2cm瘤样膨出,动脉瘤形成;图2:置入弹簧圈后,动脉瘤消失,临床症状恢复。 | |

|

|

|

|

|

|

q 椎、基底动脉狭窄

常常由动脉粥样硬化、糖尿病、风湿性心脏病、房颤等原因造成,临床上常出现视物模糊、平衡失调、大小便失禁等症状。既往椎动脉狭窄的治疗无特殊手段,只能内科保守治疗,效果不理想,死亡率较高。目前国内、外已公认血管内球囊成形及支架植入术治疗,解除狭窄,效果肯定。

适应症:

·症状性(椎基底动脉系统TIA或非致残性缺血性卒中)病人,椎动脉直径狭窄率≥50%,合并对侧椎动脉闭塞;

·症状性优势侧椎动脉狭窄;

·症状性双侧椎动脉狭窄;

·症状性非优势侧椎动脉狭窄,该侧椎动脉直接与小脑后下动脉(PICA)延续,病人症状与同侧PICA区供血不足有关;

·无症状性椎动脉狭窄,但成形术有助于改善侧支血供(如病人同时合并有颈动脉闭塞)。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病380余例。 |

|

|

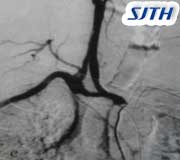

图1

|

图2

|

|

注:造影图1可见左侧椎动脉中段明显狭窄,大于90%;

图2:椎动脉狭窄处植入支架一枚,再次造影示椎动脉管腔通畅,狭窄解除。 |

|

q 颅内动脉狭窄

病因主要有动脉粥样硬化、糖尿病、大动脉炎及纤维肌性发育不良等。临床表现主要为头和眼的缺血症状,如头晕、头痛、昏厥、一过性黑朦、失明等,是造成脑卒中引起人类死亡重要原因。既往颅内动脉狭窄无特殊治疗手段,只能内科抗凝保守治疗,效果不理想。目前经皮颈动脉血管内支架成形术的应用大大提高该病的治愈率,已成为此类疾患的首选治疗方法。

适应症:

·症状性、反复发作性、药物难以控制的低血流量性TIA;

·颅内动脉狭窄的部位与病人的TIA症状有明确的关系;

·造影证实的动脉狭窄,狭窄率>50%,病变形态学分型为A、B型病变,C型病变应当慎重之;

·其他检查提示狭窄相应区域有明显的血流动力学异常或缺血,如TCD检查显示该狭窄段有明显的血流速度增高;或有关的血流灌注检查显示相应区域缺血或Diamox激发试验异常。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病390余例。

|

|

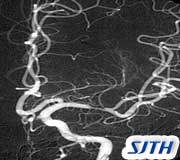

治疗前

|

支架置入

|

|

治疗后

|

术后8个月

|

|

三.锁骨下动脉狭窄或闭塞

病因主要有栓子栓塞、动脉粥样硬化、糖尿病、大动脉炎及纤维性肌发育不良等。急性锁骨下动脉闭塞突然发病表现为患肢突发疼痛,皮温降低,肤色改变。动脉狭窄常表现为患肢无力、麻木、寒冷、活动后间歇性肢体疼痛。查体可见患侧桡动脉波动减弱或消失,患肢血压降低或测不出等,此外还可出现发作性眩晕等基底动脉缺血表现。目前传统的外科治疗已为更安全有效的介入治疗所取代。

适应症:

·临床表现有锁骨下动脉狭窄或闭塞导致的上肢缺血症状,包括上肢乏力、麻木、冷感、静息痛、脉弱或无脉等,内科治疗无效者;

·有锁骨下动脉窃血综合征的临床表现,即上肢活动时出现基底动脉及冠状动脉系统(搭桥手术后)的缺血症状,超声提示部分或持续的基底动脉或内乳动脉逆向血流;

·锁骨下动脉狭窄大于70%,狭窄或闭塞段长度小于6cm。

无绝对禁忌症,病变跨越椎动脉开口、严重的血管迂曲及狭窄局部或临近合并有动脉瘤者可列为锁骨下动脉狭窄内支架治疗的相对禁忌症。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病420余例。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 锁骨下动脉狭窄、闭塞介入治疗前后 | |

|

|

|

|

|

|

四.肾动脉狭窄或闭塞

病因主要为动脉粥样硬化、糖尿病、多发性大动脉炎、肾动脉肌纤维结构异常和术后狭窄等。临床表现常为恶性高血压或良性高血压突然加重,以舒张压为主。查体多数患者可在腹部患侧肾区闻及收缩-舒张双期或连续性杂音。目前肾动脉成形术已成为肾动脉狭窄的首选治疗手段。

凡出现血流动力学上有意义的肾动脉狭窄(≥70%)而无慢性终末期缺血性肾病的患者均应考虑行介入治疗或外科手术治疗。

适应症:

·单侧/双侧肾动脉狭窄,伴高血压的患者,尤其是用药依从性差或合并多种心血管危险因子的患者;

·单侧/双侧肾动脉狭窄≥70%,伴或不伴轻至中度肾功能不全的患者;

·单侧/双侧肾动脉狭窄≥70%,伴反复发作肺水肿;

·单侧/双侧肾动脉狭窄≥70%,患不稳定型心绞痛,使用药物治疗并伴反复发作的高血压危象;

·由于单侧或双侧肾动脉完全或次全闭塞导致的急性或亚急性肾衰竭或无尿;

·解剖学或功能性独肾的肾动脉狭窄≥70%。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病430余例。 |

|

|

|

|

术前:右肾动脉起始处狭窄,>50%。

|

球囊扩张和支架置入术后

|

左、右肾动脉狭窄介入治疗前后

|

|

五.髂、股动脉狭窄或闭塞

病因主要为动脉粥样硬化、糖尿病、大动脉炎及纤维性肌发育不良等。动脉栓塞引起的急性髂股动脉闭塞发病突然,表现为患肢突然疼痛,皮温降低,肤色改变,苍白,严重时甚至发生肢端坏疽。狭窄常表现为患肢无力、麻木、寒冷、活动后间歇性肢体疼痛等。查体可见患侧股动脉、足背动脉搏动减弱或消失,患肢血压降低或测不出。介入治疗常采用溶栓、取栓途径治疗急性髂、股动脉血栓或闭塞,并应用血管内成形和支架置入术来解除动脉狭窄或闭塞,疗效满意。

适应症:

·狭窄程度大于50%;

·跨狭窄段压差大于1.33kPa(10mmHg);

·患者存在下肢缺血症状,如间歇性跛行、静息痛、甚至下肢溃疡、坏疽等;

·血管搭桥术后吻合口或搭桥血管的狭窄。

最为主要的是患者的临床症状,原则上不管有无动脉管腔狭窄或闭塞,只有临床有症状的患者才是介入治疗的适应症。

目前太阳成集团tyc7111cc科室已成功治疗此类疾病570余例。 |

|

|

|

注:图A:髂股动脉瘤和/或动脉夹层支架置入术治疗;

图B:掴动脉起始处闭塞,远端动脉未显示;

图C:超选择局部溶栓后闭塞动脉开通,远端动脉也显影。 |

|

|

|

注:图A:造影显示股动脉中下1/3段完全闭塞,远端未显影;

图B:超选择局部溶栓和球囊扩张成形术治疗;

图C:再次造影闭塞动脉开通,远端动脉完全显影。 | |

|

|

|

|

|

|

六.布-加/柏-查(Budd-Chiari syndrome,BCS)综合症

该病症已治疗300余例。主要是指肝脏与右心房之间的肝静脉和(或)下腔静脉狭窄/闭塞,临床上除有肝肿大、腹水、腹痛等表现外,还伴有下肢浮肿、胸腹壁静脉曲张等下腔静脉高压的临床表现。血管造影是诊断BCS的“金标准”。长期以来,BCS在临床治疗上一直缺乏安全有效的方法。内科治疗如利尿、抗凝、溶栓等方法,只能暂时缓解症状。国外Ahn报道,BCS经内科治疗后,2年生存率仅为50%;国内资料表明,经内科治疗后,BCS死亡率仍高达39.6%。传统的外科治疗尽管有治愈的可能,但无论何种术式如经右心房手指破膜术、各种转流术等,均因存在损伤性较大、并发症多、术后死亡率高(20%~40%)和复发率高等原因而在应用中受到限制。目前国内外医学界公认介入治疗已成为BCS治疗的首选方法,包括经皮腔内血管成形术、内支架置入术和溶栓术等。此类患者经过一次有效介入治疗后,伴随的临床症状可得到不同程度缓解或消失。换句话说皮肤上几毫米小口,将各种导管、支架放在狭窄或闭塞的肝静脉和/或下腔静脉内,从而打通闭塞血管或使狭窄血管恢复到正常直径,血流通畅。 |

|

|

图A

|

图B

|

图C

|

|

图D

|

图E

|

|

注:图A、图B、图C和图D:示下腔静脉闭塞,血流不通;

图E:下腔静脉闭塞段置入支架,血流通畅。 |

七.下肢深静脉血栓形成(DVT)和肺动脉栓塞(PE)

该病症已治疗510余例。肺动脉栓塞是临床上猝死的常见原因之一,主要是由于长期卧床、高凝状态、静脉回流受阻等原因引起的深静脉血栓形成,从而继发较大和多个栓子脱落到肺动脉所致,大约3%~10%的致死率。既往无任何预防措施,只能内科保守治疗,效果欠佳。通过介入方法于腔静脉置入滤器,预防肺动脉栓塞/肺梗死的发生,大大降低了此类患者的病死率,其适应症为:盆腔和/或下肢静脉血栓形成已发生肺动脉栓塞或未发生预防性为主等;腔静脉置入滤器另一更加重要的目的是可以较安全的应用介入方法处理盆腔和/或下肢静脉血栓,如果血栓不处理,80%左右的患者留有终身后遗症,如下肢肿胀、疼痛、静脉曲张、溃疡、色素沉着等;如果用介入方法处理了血栓,95%左右的患者不留终身后遗症,因此盆腔和/或下肢静脉血栓首选治疗方法是介入治疗,已经取代其他方法。

盆腔和/或下肢静脉血栓治疗上要遵循四种基本原则:

q 安全性:用介入方法处理血栓之前腔静脉要置入滤器,以防肺栓塞;将溶栓导管插入血栓内溶栓,溶栓效果好,同时显著降低全身出血和颅内出血的发生几率。

q 时效性:形成血栓时间越短,越好处理,效果越好,最好在一个月以内。

q 有效性:应用多种介入治疗方法处理血栓,如直接将血栓吸出(不用开刀)、将溶栓导管直接插入血栓内溶栓、用求囊导管将大血栓破碎成小血栓,以便吸收和溶解、如果是在静脉狭窄基础上形成的血栓,可以置入支架等。

q 长期性:口服抗凝剂至少6个月以上。 |

|

图A

|

图

B |

|

图

C |

图

D |

注:图A:造影显示左下肢深静脉内大量充盈缺损,提示大量血栓形成;

图B:超选择留置导管局部溶栓治疗后,造影显示深静脉开通,其内可见血流通过,但局部仍有狭窄和充盈缺损;

图C:狭窄处进行局部球囊扩张成形术;

图D:为预防肺梗塞发生,下腔静脉置入滤器一枚。 | |

|

|